Saya menoleh ke belakang dan melihat jejak kaki saya di pasir hitam basah gunung, menuruni lereng yang baru saja kami panjat dengan susah payah. aku melihat ke depan, melindungi mataku dengan tangan melawan hujan yang bertiup, dan mencoba memvisualisasikan tujuan kami hari itu. Keringat hangat bercampur dengan rintik hujan yang dingin membasahi jaketku. Selama dua hari kami telah mendaki bentang alam Dataran Tinggi Islandia yang luas dan badai besar akan segera tiba. Saya hanya bisa melihat gubuk berikutnya di cakrawala yang jauh, sebuah pondok kayu kecil yang dibingkai oleh bukit-bukit berlumut kuning yang menyurut ke dalam kabut.

Monica dan saya mulai menuruni lelah menuju lembah. Ransel saya terasa lebih berat malam itu, mungkin karena ketegangan hiking selama berjam-jam dalam kabut, angin, dan hujan. Beberapa meter di depan, Monica – sosok berbaju merah Gore-Tex – sedang mencoba mencari jalan yang nyaris tak terlihat yang membawa kami ke gubuk itu. Sepatu bot kulitnya, lelah setelah begitu banyak pendakian di daerah paling terpencil di Islandia tahun demi tahun, memukul ritme yang stabil dan percaya diri saat dia mengikuti alur jalan melalui lembah. Mungkin merasakan aku mengawasinya, dia berhenti dan menoleh ke arahku. Senyumnya kecil tapi penuh semangat. 'Ayo! Kita hampir sampai!’ teriaknya, mencoba meninggikan suaranya di atas angin yang semakin kencang.

Setelah kata-katanya memudar, satu-satunya suara di seberang lembah adalah langkah kaki kami, nafas kami yang berat, dan hembusan angin dingin berbisik di atas puncak pegunungan di dekatnya.

Kita bisa melihat gubuk di kejauhan, tapi itu seperti fatamorgana. Setiap kali saya menghitung jarak yang tersisa, seolah-olah kami tidak berjalan sama sekali. Akhirnya, setelah berjam-jam cuaca memburuk, kami menemukan diri kami di depan pintu kayu tua – basah dan lelah, tapi sama-sama tersenyum. Monica dan saya telah menunggu petualangan seperti ini selama berbulan-bulan. Akhirnya kami menjalaninya.

Bersyukur akhirnya sampai di shelter, Saya membuang ransel saya di lantai batu yang dingin di pintu masuk, membentang – saya bisa merasakan setiap mil – dan bersiap untuk menyalakan kompor parafin, benar-benar hitam setelah bertahun-tahun menghangatkan malam bagi para petani dan pejalan kaki yang berkelana ke tanah yang terlupakan ini. Gubuk itu membeku. Perlahan-lahan, saat kompor bekerja dengan sihirnya, ruangan kecil itu berubah menjadi ruang yang hangat dan nyaman. Monica mulai merebus air untuk teh wajib setelah mendaki dan kami duduk di bangku sedekat mungkin dengan kompor. Aku menggosok tanganku untuk menghangatkannya sementara Monica mengangkat teleponnya dan melambaikannya di atas kepalanya, mencoba mencari sinyal, lalu menyipitkan mata ke layar. “Ada kabar?” tanyaku padanya. 'Saya harap! Kita terlalu dalam di lembah. Saya kira tidak akan ada apa-apa sampai tempat yang lebih tinggi besok.

Tak terucapkan di antara kami adalah satu fakta sederhana:kami tahu bahwa dingin yang sebenarnya akan datang. Dalam beberapa hari badai besar akan datang. Bahkan pada saat itu, setelah dua cangkir teh pedas yang selalu kami bawa, kami tidak bisa memaksa diri untuk melepas beanies dan jaket bulu kami.

Tetapi di Islandia tidak pernah ada waktu yang tepat untuk mendaki dalam kondisi yang sempurna. Terkadang Anda hanya perlu mengambil peluang jika Anda merasa ada peluang sekecil apa pun.

***

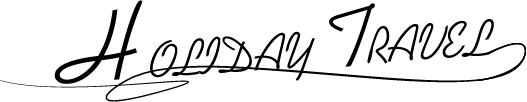

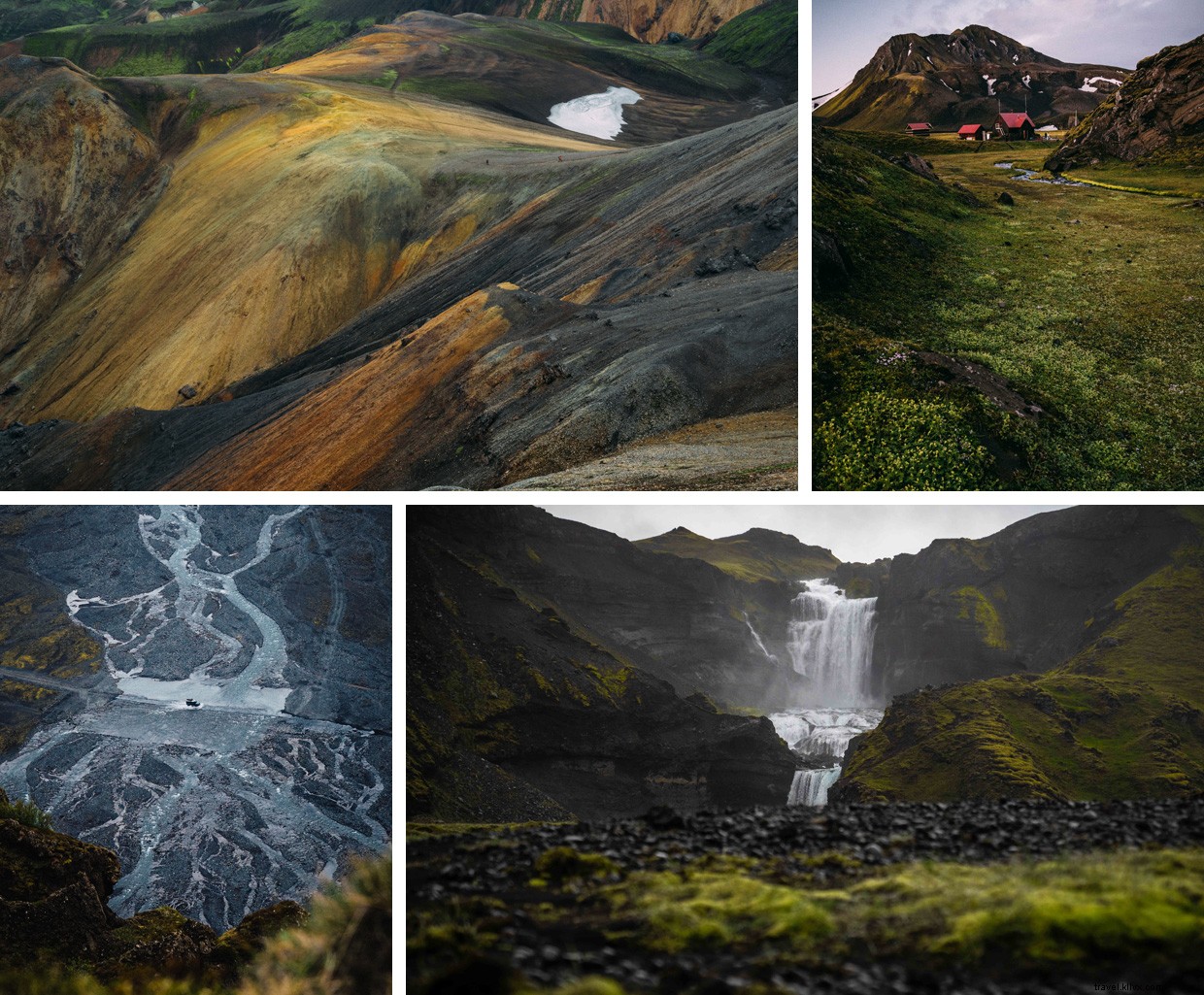

Sebelum kami memulai pendakian kami ke lanskap yang tak terkalahkan itu, Monica dan aku telah menjadi sipir di Pondok Landmannalaugar. Setiap hari selama bulan terakhir musim panas itu aku terbangun dikelilingi oleh ladang lava dan pegunungan riolit. Setiap hari saya menyeduh kopi hitam, membuka pusat informasi kecil kami, dan mulai menyambut para pendaki baru yang datang untuk mengikuti Jalur Laugavegur yang terkenal. Jika tidak mengurus pekerjaan di sekitar kantor, Saya akan ditemukan mendaki ke puncak pegunungan di sekitarnya, selalu melihat ke arah yang berlawanan dengan jalan setapak yang ramai menuju selatan.

Di akhir musim, cuaca semakin badai dari hari ke hari. Hanya beberapa pelancong yang berani datang pada akhir September ke Dataran Tinggi Islandia, dan Monica dan saya seharusnya berangkat dengan bus terakhir. Tapi malam itu semuanya berubah.

Monica telah menuangkan air panas untuk secangkir teh. 'Jadi begitu? Kami pergi dalam beberapa hari?'

Tak satu pun dari kami yakin ingin kembali ke ibukota. Kami telah menikmati musim panas yang penuh dengan pengalaman luar biasa dan persahabatan baru, tetapi kami telah melewatkan kesempatan untuk mendaki untuk terakhir kalinya sebelum akses ditutup. Saat itulah kepalan tangan yang kuat mengetuk pintu, dan kurang dari sedetik setelah itu wajah ramah muncul di belakangnya. Basah-basah dalam sweter wol buatan tangannya, Klemmi memasuki ruangan sambil tersenyum lebar di bawah kumisnya. ' geggja! [sialan gila!]’ serunya sambil meremas beanie-nya.

Dia telah mengemudi sepanjang pagi ke Landmannalaugar di bawah hujan lebat, dan hari berikutnya dia akan berkendara lebih jauh ke timur untuk apa yang di Islandia kami sebut trss – mengantarkan kotak makanan dan koper untuk kelompok hiking. Dataran Tinggi Islandia terkenal dengan Laugavegur Trail yang terkenal, tapi ada yang lebih kecil, jalur terpencil yang menghubungkan setiap sudut tanah. Sebagian besar hampir tak terlihat:jalur jejak tak bertanda yang hanya diikuti oleh domba dan petani. Klemmi adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui awal mula jalan setapak ini. Kami pasti tidak menyangka akan menemukannya hari itu, dan dengan jendela kecil cuaca baik sebelum badai besar, kami memutuskan untuk menanyakan tentang satu petualangan terakhir.

"Apakah kamu sudah melihat ramalannya?" katanya. Tetapi, setelah berbicara panjang lebar tentang cuaca dan jalan setapak, dia setuju untuk membawa kami ke salah satu tempat paling terpencil yang bisa Anda kunjungi di Dataran Tinggi Islandia selatan:Danau Langisjór. Dari sana kami berharap untuk memulai satu pendakian terakhir sebelum musim panas berakhir. Itu adalah pertaruhan, tapi itu akan menjadi kesempatan terakhir kita. Dan terkadang cerita terbaik dimulai dengan sejumput ketidakpastian, bahkan bahaya – seperti legenda Nordik yang menopang lanskap ini.

***

Malam itu di kabin terpencil, saat saya berbaring di dalam kantong tidur saya dengan aroma parafin yang terbakar dari kompor yang menghitam di lubang hidung saya, sebuah pikiran muncul di benak saya: Ini dia. Tidak ada pengembalian sekarang.

***

Malam itu dingin; Saya bangun untuk menemukan kondensasi di kantong tidur saya. Setelah sarapan hangat, Aku mematikan kompor dan, ketika Monica membuka pintu, udara dingin berputar-putar untuk membubarkan bau sarapan yang tersisa. Kabut tebal telah hilang. Sebagai gantinya, awan kelabu yang diredam dan gerimis mengungkapkan pemandangan yang paling menyihir, indah namun juga menakutkan:hutan lava, berkerumun di sekitar gubuk seolah-olah itu bermunculan dalam semalam. Pilar-pilar batu vulkanik yang sangat besar dan tidak beraturan menjulang dua atau tiga meter dari tanah di sekitar kami. Jumbai lumut putih dan abu-abu tumbuh dari monolit ini, dan dengan mahkota lumut hijau dan tumbuh-tumbuhan lainnya, mereka tampak seperti batang-batang hutan purba. Beberapa pilar dikelompokkan dalam formasi kecil; yang lain berdiri sendiri di tengah lapangan, seperti sisa-sisa pertempuran yang hilang. Itu persis seperti yang saya bayangkan di kepala saya ketika saya membaca tentang mitologi daerah yang akan kami daki. Pintu masuk ke tanah yang terlupakan ini dijaga oleh kawanan yang membatu troll .

Pertemuan itu membuat kami terpesona dan sedikit gelisah. Setelah mengemasi ransel kami, kami berangkat dalam diam, mendaki menuju bukit yang terjal, dan menemukan diri kita tiba-tiba di area yang luas tanpa ada yang membimbing kita – tidak ada jejak yang ditandai, tidak ada landmark, tidak ada sama sekali. Monica mengeluarkan GPS dari sakunya. Dia selalu percaya diri dengan navigasi di pegunungan, tapi kali ini dia lebih pendiam dari biasanya, dan dia melihat sekeliling beberapa kali, mencoba untuk mendapatkan beberapa poin referensi. Dia melihat kembali ke GPS, dan setelah beberapa detik merenungkan keputusannya, dia menyimpan perangkat itu lagi. 'Cara ini, Ayo, ' dia berkata, dan nada suaranya mengilhami kepercayaan diri. Aku mengikuti jejaknya.

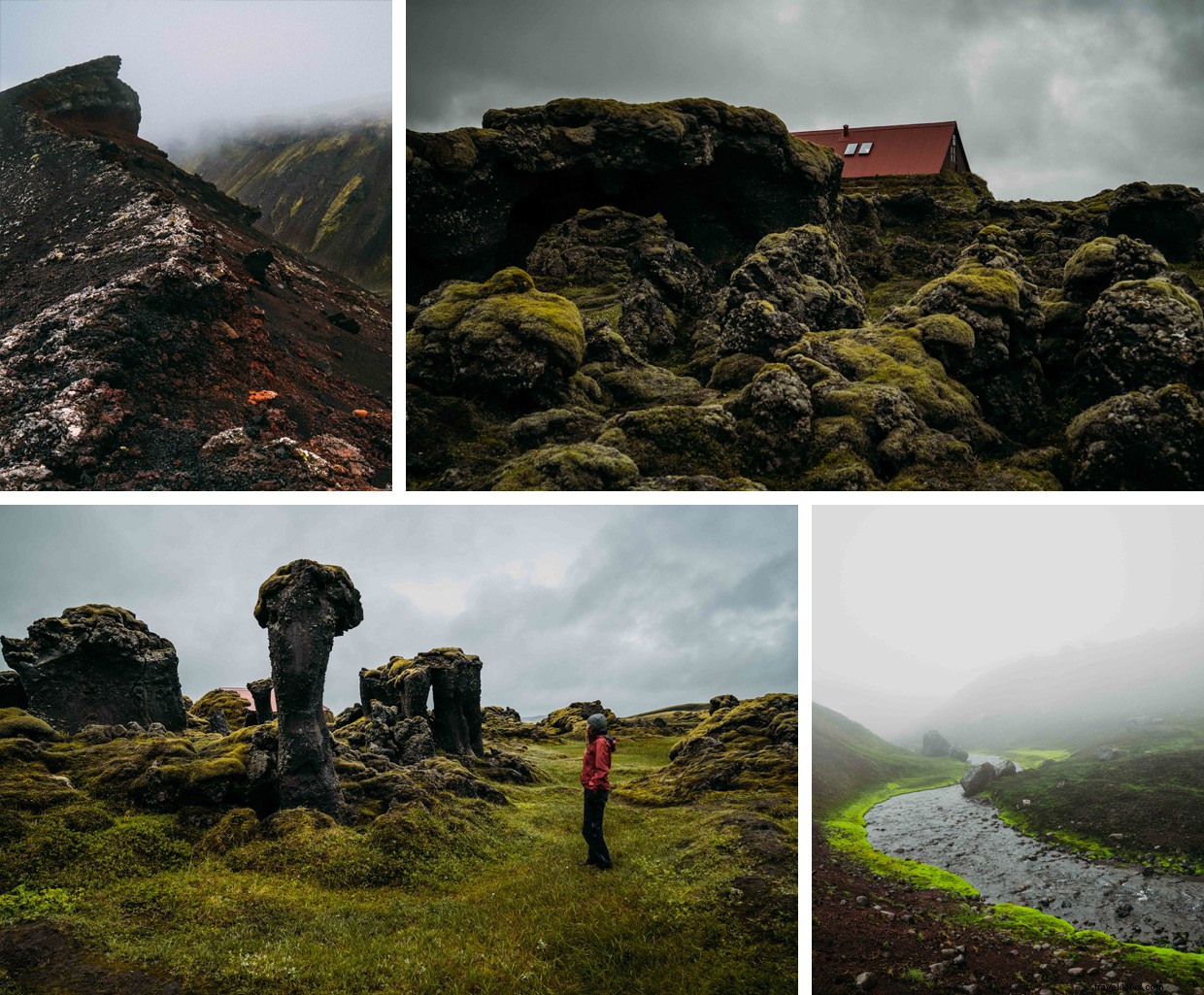

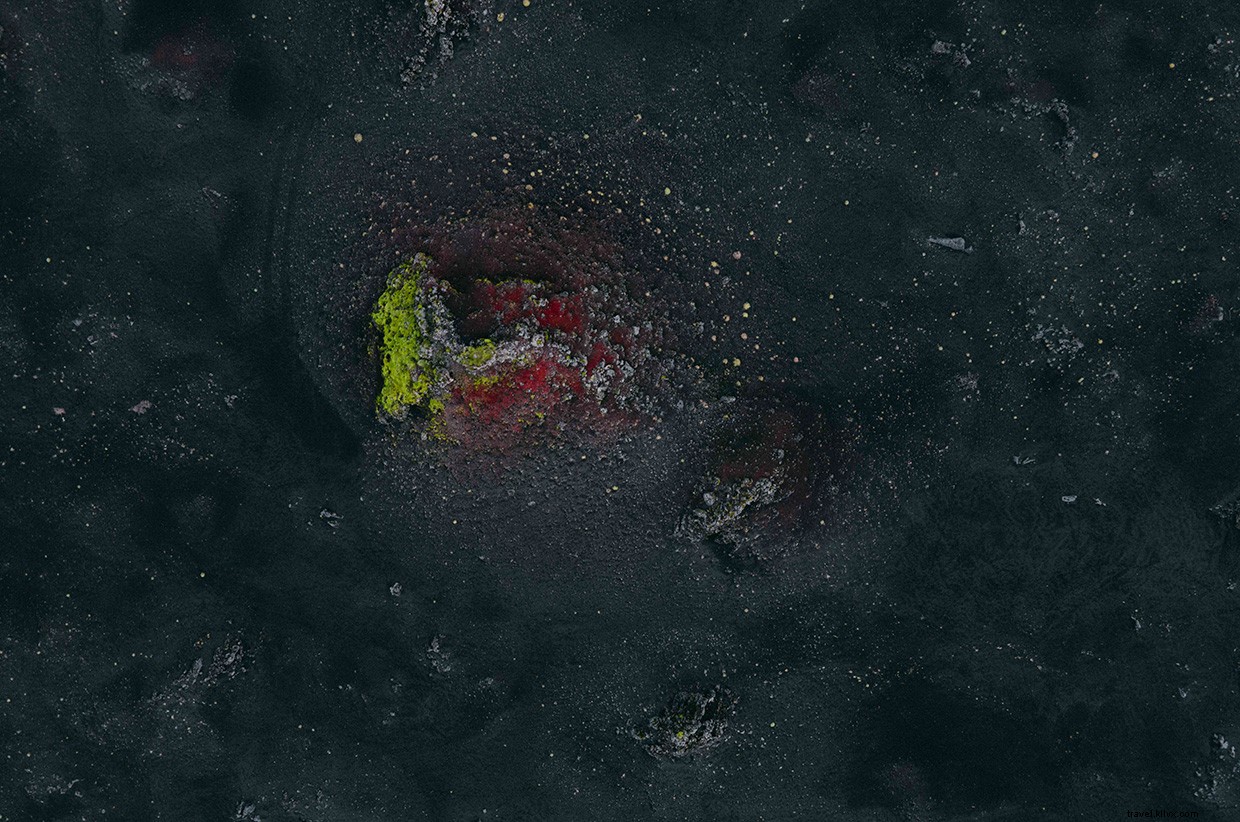

Perlahan-lahan, lanskap berubah – dari tanah cokelat dan semak-semak rendah menjadi batu hitam, berurat dalam di mana pernah air mengalir, dan dibumbui oleh warna-warna cerah lumut hijau dan warna merah yang semakin sering muncul. Kemudian kami mencapai tepi tebing hitam, dan segera kami tahu di mana kami berada. Itu tidak salah lagi.

Eldgjá ('ngarai api'), panjang 40km, adalah ngarai vulkanik terbesar di dunia – tempat yang letusannya dikatakan telah mengilhami legenda Ragnarök. Di depan kami ada celah besar, sewa di masa lalu mitis oleh letusan sistem vulkanik yang menghubungkan gunung berapi Katla dan Eldgjá:bukti bagi pemukim tua dari pertempuran legendaris itu. Kami mencoba menemukan ujung ngarai di cakrawala, tapi tidak bisa melihatnya. Saya membayangkan diri saya di tengah banjir lahar besar itu, berdiri di tepi gerbang neraka, merasakan kemarahan para dewa pagan.

Kami turun ke jurang. Warna kemerahan dan hijau menciptakan kesan drama dan magis, ditekankan oleh awan badai yang bergolak di atas celah. Batu-batu besar berdiri di tengah lembah, patah dari lapisan tephra vulkanik atas sejak lama, seolah-olah dijatuhkan di sana oleh makhluk gaib.

Setelah beberapa kilometer di celah kering ini, suasana mulai terasa berat, lembab, dan aku bisa mendengar gumaman lembut yang perlahan-lahan semakin keras sampai naik melalui tanah ke dalam sepatu bot kami – dalam, getaran yang tak tertahankan. Tiba-tiba kami mendapati diri kami menghadapi færufoss:semburan air besar yang mendidih yang jatuh dari puncak tebing tephra, memaksa jalan antara batu hitam dan dinding berlumut lembah. Setelah beberapa menit memandangi air terjun, benar-benar terpesona, kami mulai mengikuti alur sungai yang melebar. Batu-batu besar itu mendapatkan lapisan lumut hijau yang tipis saat kami berjalan. Setelah setiap pertempuran dahsyat para dewa tua, alam menemukan jalannya lagi.

***

Sebelum badai datang, jeda. Kedamaian sebelum Ragnarok.

Setelah beberapa jam mendengarkan angin menerpa dinding gubuk kami, cuaca perlahan mereda dan awan hitam di cakrawala menghentikan langkah mereka. Sepotong cahaya malu-malu terbuka di kejauhan sejenak. Itu adalah pertanda palsu.

Kami mencoba menggunakan radio lama untuk berkomunikasi dengan Kristín, menunggu kami di sebuah gubuk di ujung jalan setapak, tapi sepertinya tidak berguna; tidak ada kesempatan untuk memberi tahu dia bahwa kami akan datang keesokan harinya. Peta-peta lama dari Institut Geodesi tergeletak di tumpukan di satu rak. Saya mempelajarinya selama beberapa jam dengan secangkir kopi bubuk yang saya temukan di dalam toples. Aroma manis bercampur dengan bau basah dari pakaian dan sepatu bot kami yang mengering di dekat kompor, tapi akhirnya kami merasa hangat. Monica memeriksa GPS-nya; meskipun kami tahu bahwa kami sangat dekat dengan gubuk berikut, di mana Kristín menunggu kami, kami tidak ragu bahwa hari berikutnya akan sangat melelahkan.

termenung, Monica memandang ke luar jendela pada seberkas sinar matahari yang bermain melalui celah di awan. "Mungkin cuacanya akan berubah."

Aku balas tersenyum padanya dan menuangkan lebih banyak bahasa Islandia kaffi ke dalam cangkir saya. Aku melihat lagi melalui kaca yang kotor, menggigil karena angin sepoi-sepoi yang menembus sambungan jendela. 'Tidak, Saya tidak akan mengatakan demikian, ' kataku sambil menyeruput kopiku. Saya benar-benar bisa merasakannya – seperti kisah para istri tua, Aku bisa merasakan badai di tulangku, dan saya merasa bertentangan antara kegembiraan dan kekhawatiran ketika dua kekuatan itu berperang di dalam diri saya. Jeda dalam cuaca sebelum badai ini membuatku merasa gugup. Hal tentang ketegangan adalah bahwa hal itu pasti pecah.

Tahap selanjutnya adalah melakukan. Aku menatap Monica dan menghela napas dalam-dalam, bertanya-tanya apakah dia bisa melihat perpaduan kompleks antara kekhawatiran dan kegembiraan yang kurasakan. Dia kembali menatapku. Apakah dia merasakan hal yang sama? Nanti, saat kami sedang makan, rintik hujan tiba-tiba mulai menghantam atap gubuk – hujan deras, mengintensifkan jam demi jam. Saya menyelinap ke dalam kantong tidur saya dan melemparkan dan menyalakan kasur plastik selama berjam-jam, merenungkan tantangan yang akan datang.

'Hanya lima belas kilometer!' teriak Monica di atas angin yang bertiup. Hujan sangat deras sejak kami melangkah keluar gubuk pagi itu.

Kami mendaki melalui ngarai tephra hitam dan ke gurun sedimen yang ditinggalkan oleh gletser kuno. Aku melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Di kejauhan tampak kilatan langit biru, tapi kami menuju ke arah yang berlawanan dan sepatu bot saya tenggelam ke dalam lumpur abu-abu yang bergejolak oleh hujan. Penurunan suhu tadi malam telah membekukan sisi lembah, dan kami mencoba membuat rute menenun di antara area yang lebih kencang, mati-matian berusaha menghindari tenggelam ke dalam lumpur. Beberapa lembah menyimpan karangan bunga tua dari salju yang kokoh – atau setidaknya mereka tampak kokoh sampai kami menginjaknya dan tenggelam jauh ke dalam lumpur yang runtuh, memperlambat kemajuan kita lebih jauh. Cuaca tidak memberi kami gencatan senjata. Angin kencang terus mendorong kami keluar jalur, dan kami begitu basah kuyup sehingga rasanya tidak ada gunanya melepas sepatu bot sebelum mengarungi sungai. Guyuran, memadamkan, guyuran adalah soundtrack untuk pendakian kami – menunduk, kap mesin berbalik melawan badai yang memekik, mata terfokus pada sepetak kecil tanah tepat di kaki kami.

Dan kemudian kami mendengarnya, seperti derap langkah kuda yang tiba di medan perang, gelombang hujan dan hujan es yang ganas menimpa kami. Aku menatap monica. Dia tersandung lelah dan aku meraih tangannya. Sarung tangannya benar-benar jenuh.

Kerudungnya terkulai ke tanah, cipratan air dari pinggirannya, dan aku hampir tidak bisa melihat wajahnya. 'Saya baik-baik saja, jangan khawatir, ' gumamnya. 'Kita dekat. Kita harus terus berjalan.’ Aku merasa lelah seperti yang dia lihat, tapi dia benar. Jika kami berhenti sekarang, kami mungkin tidak akan melanjutkan perjalanan lagi.

Berjam-jam kemudian, Saya akhirnya melihat gubuk itu:hantu renggang dari sebuah bangunan yang mengambang masuk dan keluar dari pandangan beberapa ratus meter jauhnya. Saat kami mendekat, fatamorgana mengeras dan saya berani percaya bahwa kami telah mencapai tujuan kami. Bahwa kita telah berhasil melewati badai. monika, masih di depanku, tampak gemetar saat dia terhuyung ke depan, tapi aku mendengarnya menghela nafas lega. Aku menghela napas juga. Seberapa jauh salah satu dari kita bisa pergi dalam kondisi seperti itu? Aku bahkan tidak bisa merasakan tanganku, dan setiap lapisan pakaian basah kuyup sampai ke kulit. Tetesan air hujan menetes dari janggut dan rambut di depan mataku.

Saat kami mendekat, wajah yang familier muncul dibingkai di ambang pintu. Rambut pirang panjang Kristín tidak salah lagi, bahkan dari jarak ini, dan saya merasakan sesuatu dalam diri saya terlepas saat saya menyadari bahwa kami telah mencapai keselamatan, kami akan melewati api. Dia mengenakan jaket Gore-Tex dan berlari dan berteriak kegirangan kepada kami. Nanti malam, Kristín memberi tahu kami bahwa Peringatan Oranye telah diumumkan karena cuaca ekstrem di Dataran Tinggi. 'Saya sedang menunggu Anda untuk radio dari gubuk lain, ' dia memberi tahu kami, dan terlepas dari senyum dan ketegangan yang mereda, aku melihat gema kecemasan di matanya. 'Saya sangat senang bahwa Anda akhirnya lulus. Itu pasti pertempuran.’

Selama tiga hari terakhir perjalanan kami, kami terhubung dari Hvanngil ke danau lftavatn, bergabung dengan tahap terakhir Laugavegur Trail ke Thórsmörk. Cuaca akhirnya memberi kami istirahat. Badai dan kegelapan memberi jalan kepada pemandangan yang tenang dan matahari terbenam yang indah, dan kami mengakhiri perjalanan kami dengan salah satu hari terbaik yang pernah saya alami di Islandia. Suasana hangat di sekitar Langidalur adalah sesuatu yang tidak pernah saya bosan:pohon birch yang cerah, gletser Eyjafjallajökull berkilauan di kejauhan, tanah para dewa, dan perasaan melakukan perjalanan melalui tempat di mana segala sesuatu di sekitar Anda lebih hidup daripada diri Anda sendiri. Belum, sama seperti saya menikmati akhir yang lebih damai dari pendakian kami, tidak ada yang menonjol dalam ingatan saya lebih jelas daripada hari-hari drama di pedalaman gunung berapi yang belum terinjak, di mana kisah-kisah lama tampak mengikuti setiap langkah.

Cerita ini pertama kali diterbitkan di Sidetracked Volume 21 .

Aku memutar, mencoba melepaskan lenganku dari dalam jaketku dan membawanya ke kepalaku. Dua topi yang saya pakai telah jatuh dan udara malam yang dingin sekarang menggerogoti telinga saya dengan menyakitkan. Meraba-raba di dalam kantong tidurku, dengan canggung memindahkan baterai yang tak terhitung jumlahnya, botol, dan sepatu bot bulu dari bawah saya, Saya akhirnya menemukan topi dan menariknya ke bawah telinga saya. Melalui mati rasa tangan bersarung, Saya mencoba menemukan sakelar di ujung t

Dengan cuaca cerah dalam prakiraan dan peningkatan momentum setelah pendakian yang sukses di Huayna Potosi dan Pequeño Alpamayo, sepertinya tidak ada waktu yang lebih baik untuk mendaki Sajama. Namun dengan pendakian yang serius, bahkan ketika yakin dengan persiapan Anda dan cukup beruntung memiliki cuaca yang baik, saraf memainkan tangan mereka malam sebelumnya. Saya sangat tegang pada Sajama. Ini terkenal untuk menguji bahkan pendaki yang paling tangguh dengan kerja kerasnya hingga ke puncak

Kabut flanel abu-abu duduk di kaki kucing kecilnya dan menyembunyikan puncak bukit dari langit dan seluruh pulau, mengisolasi lembah dari tetangga mereka. Meskipun dingin dan basah, gerimis menggantung di udara, mencekik kami saat bertiup dari terowongan dan keluar lagi menuruni lereng yang lembap, mengikuti jalan yang berkilauan dan berbelok ke beberapa rumah kecil di desa di bawah. Itu adalah saat perenungan dan penantian yang tenang. Saya rindu makan siang, untuk kehangatan, untuk kopi, dan a